坂本範基(ナカシャクリエイテブ株式会社)

今回は、文化財デジタルアーカイブに関する自治体のとりくみ事例をいくつかご紹介します。ここ数年で、デジタルアーカイブの技術や手法は大きく向上しました。利活用の可能性の広がりを受けて、近年は単に資料をデジタル化して画像を並べるだけでなく、利用者の興味をより引き付け、理解を深める内容、地域の特性や博物館の個性を活かしたコンテンツ、3D、VRやARなど最新のデジタル技術の積極的活用が、デジタルアーカイブの傾向として見られます。少し、代表的なものをピックアップしてみます。

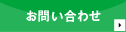

栃木県 「とちぎデジタルミュージアム “SHUGYOKU”(珠玉)」

https://www.digitalmuseum.pref.tochigi.lg.jp/

栃木県立博物館文化観光拠点計画(計画期間:2022~2026年)の基盤として構築されました。県内全市町の参加による「栃木県文化資源デジタル化協議会」を立ち上げ、県全域の主要な文化資源を網羅的にデジタル化し、公開することを目指す大規模なプロジェクトです。高精細デジタル化、多言語対応、教育現場での活用、さらには8Kデジタルサイネージでの閲覧などを計画しており、県レベルでの包括的な文化財DX推進モデルとして注目されています。2023年に公開され、現在もコンテンツの拡充が進んでいます。

この取り組みは、個々の市町村では難しい大規模なデジタル化や高度な機能実装を、県が主導することで実現しようとするものであり、広域連携の一つの形を示しています。

出典:とちぎデジタルミュージアム“SHUGYOKU”(珠玉)

(https://www.digitalmuseum.pref.tochigi.lg.jp/)(2025年5月15日閲覧)

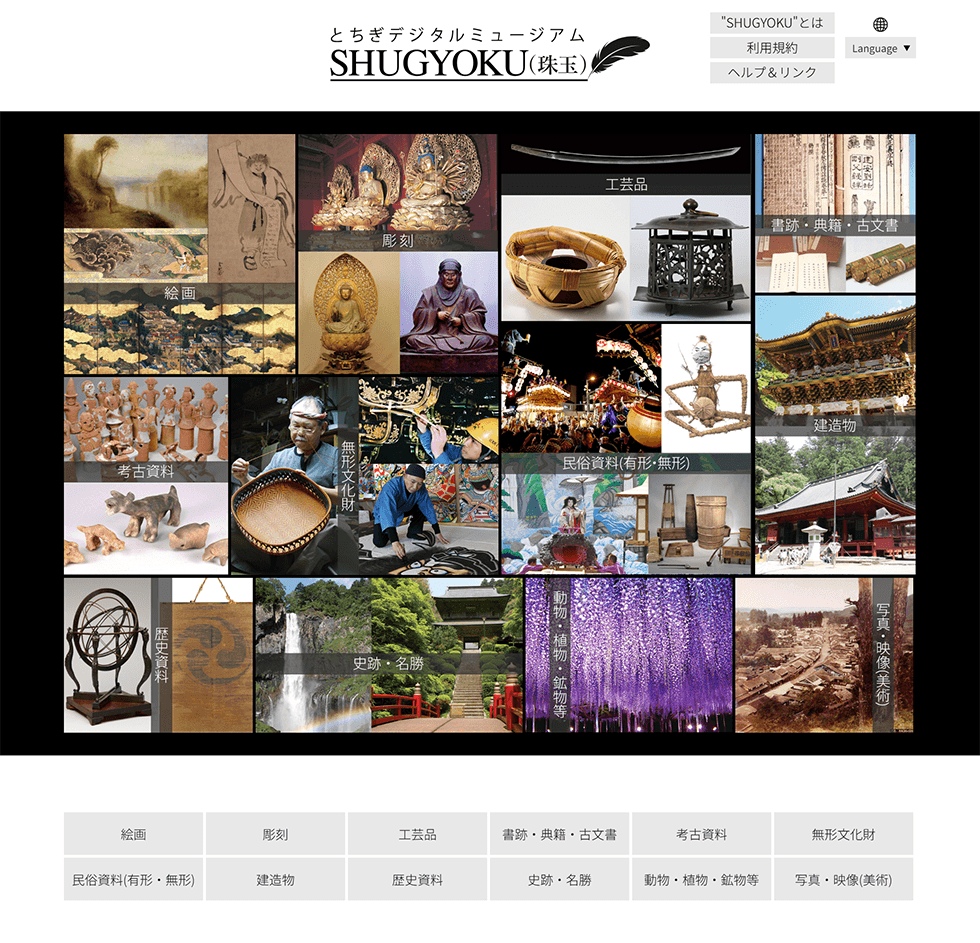

沖縄県南城市 「なんじょうデジタルアーカイブ」

市民から広く募集した古写真や記録などを、オープンな利用条件(CCライセンス)で公開している点が特徴的です。ここでは、行政主導の資料収集だけでなく、市民参加型のコミュニティアーカイブとしての側面を持ち、地域史編さん業務とも連携しています。地域住民が主体的に関わることで、アーカイブの内容が豊かになるだけでなく、地域への愛着や文化財への関心を高める効果も期待できます。

出典:なんじょうデジタルアーカイブ

(https://nanjo-archive.jp/)(2025年5月15日閲覧)

ADEAC(教育・学習コンテンツ対応デジタルアーカイブシステム)とS×UKILAM

https://adeac.jp/adeac-lab/top/SxUKILAM/index.html

ADEACは、多くの教育機関や地方自治体で導入されているデジタルアーカイブシステムです。このシステムは、特に「キュレーションラーニング」のような探求型の学習活動を支援するための多様な資料提供基盤として機能しています。

近年、このADEACを活用した取り組みとして話題となっているのが、「S×UKILAM(スキラム連携:多様な資料を活用した教材アーカイブ)」プロジェクトです。これは、小中高の教員、教育委員会、大学、博物館、図書館などが連携し、多様な文化資源を教材化するワークショップを通じて「Primary Source Sets」を開発・公開する取り組みです。これらの教材セットには、絵画、古文書、工芸品、建造物写真、民俗資料などが含まれ、それぞれに学習指導要領コード、学年、教科、単元、育みたい能力、発問例、指導案といった詳細な「教育メタデータ」が付与されています。このS×UKILAMのモデルは、生のアーカイブ資料と、教員が授業ですぐに活用できる教材との間のギャップを埋めるための、極めて体系的かつ実践的なアプローチと言えます。

大阪市博物館機構「大阪の宝 – デジタル大阪ミュージアムズ」

https://dom.ocm.osaka/treasure/

大阪市内の6つの大阪市立美術館、大阪市立自然史博物館、大阪市立東洋陶磁美術館、大阪市立科学館、大阪歴史博物館、大阪中之島美術館の収蔵資料を閲覧・検索できるポータルサイトです。「大阪の宝」は、2025年の大阪・関西万博にあわせて、各館の収蔵品およびその収集に関わった先人や継承の歴史を通じて、それらを育んできた都市大阪の魅力を体感できるような代表品 120点が各館で選定され、様々なデジタルコンテンツを公開しています。

その中には、体験コンテンツとして、国宝や重要文化財を活用したユニークな活用事例が見られます。

・大阪の鯨類骨格標本を3Dで体験 https://dom.ocm.osaka/treasure/sp/1/

・動く!重要文化財 関ケ原合戦図屏風 https://dom.ocm.osaka/treasure/sp/4/

・蟹子復讐之図 https://dom.ocm.osaka/treasure/sp/3/

・古墳時代中期(5世紀)の倉庫をVRとARの技術で再現 https://dom.ocm.osaka/news/35

・国宝 油滴天目茶碗をARで体験 https://dom.ocm.osaka/treasure/sp/12/

魅力的なデジタルアーカイブとその可能性

各地で特色あるデジタルアーカイブが次々と公開されています。従来の「資料情報を並べただけ」のデータベースとは異なり、デジタルアーカイブ自体が文化財を楽しみながら学べる場へと進化しているのです。

また、閲覧するだけでなく、公開されたデータやコンテンツを教材や学習素材として活用する取り組みも広がっています。なかには、重要文化財「関ヶ原合戦図屏風」をモチーフにしたLINEスタンプなど、遊び心あふれる事例も登場しています(https://store.line.me/stickershop/product/30030667)。

今後もデジタルアーカイブは増え続けるでしょう。より身近になったアーカイブを活用し、学びや交流が一層深まる未来に期待したいと思います。