平川ひろみ(鹿児島国際大学・奈良文化財研究所客員研究員)

3 三島村黒島大里遺跡での実践―理想を現実にする挑戦―

「まるごと・そのまま」の理想を現実のものとするため、鹿児島県の離島、三島村の黒島にある大里遺跡(縄文時代後期、中世初期~)を中心に実験・実践を繰り返しています。2014年の1次調査より3D記録を用い、2017年の2次調査から本格的に挑戦を始めました。

それは、周辺地形から調査区内、遺構内などあらゆる場面で、実測図による記録を一切廃し(ペーパーレス)、時系列的な掘り下げの詳細な過程や一部遺物の出土状況に至るまで、3Dをはじめとする各種デジタル記録に踏み切ることでした。その後、調査過程の3D記録の頻度を大幅に上げ、遺物出土状況も網羅的に3Dで記録するなど徹底度を高めて今日に至ります。

小さなトレンチ内でも時系列的に100~200シーンの3Dモデルが得られるほど、詳細な記録を積み重ねています。掘り上がりだけではなく、掘り下げるたび、遺物が露出するたびに撮影した調査進行の軌跡です。これにより、刻々と変化する調査の進行過程が追えるようになりました。調査を終始撮影したビデオ記録などとあわせて「発掘調査の4D記録」といえます。いつどのように判断し、どのような結果を得たか(間違ったか)の記録ともなります。

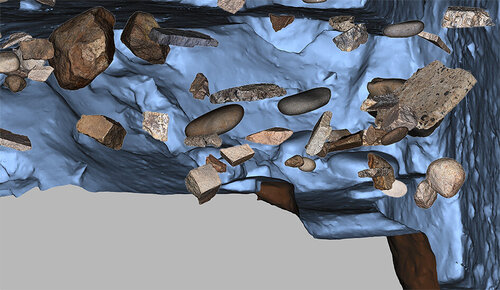

資料の等価な記録も重要です。現場ではありふれた遺物も、「ただの石」や現代の「がれき」も記録します。それらは遺構や土層、他の遺物との関係においても情報をもつことに加え、将来は「遺物」と認識される可能性があるものです。こうした徹底した記録により、調査者の主観的判断に左右されない客観的なデータセットが構築されます。私たちは「何を捨ててきたか」を自覚することにもつながります。

発掘調査では、トータルステーション等で計測し遺物の出土座標を1点で代表させる方式など、具体的な計測点が不明でマクロな検討にしか使えない記録法も多用されます。しかし、出土状況の3D記録により、個々の遺物の位置、方向・傾き、遺物間の関係などがつぶさに把握できる情報密度の高い記録となります。出土姿勢など詳細な検討が可能になるとともに、遺物の向きや密度など定量的評価も容易になります。遺構や遺物が固定された方向からではなく、正確かつ、つぶさに把握できるのです。

このような包括的な記録は、調査者自らが検討に用いるだけでなく、異なる視点をもつ現在・将来の他者の検討を可能にします。専門家・学生等による研究、追体験・追試、調査法の学習、一般の発掘体験や博物館・商用利用を含むパブリック考古学的観点など、再利用性を最大限確保することで、調査データそのものの価値、ひいては文化財の社会的価値を大いに高めることになるでしょう。

4 新しい時代へ

私たちの「悉皆的3D発掘」は、考古学が直面する新時代への対応として始まりました。調査時の選択肢の多様化や記録法の相対化、記録の限界の見極めでもあります。ですから、「この方法でやるべし」ではなく、理想を追求した方法の開拓から見えてくるものを探る取り組みでもあるのです。いま、考古学の国際化、オープンデータへの社会的要請、考古資料/文化財の価値を最大化する責務、これらすべてが従来の調査方法と記録方法の根本的な見直しを求めています。

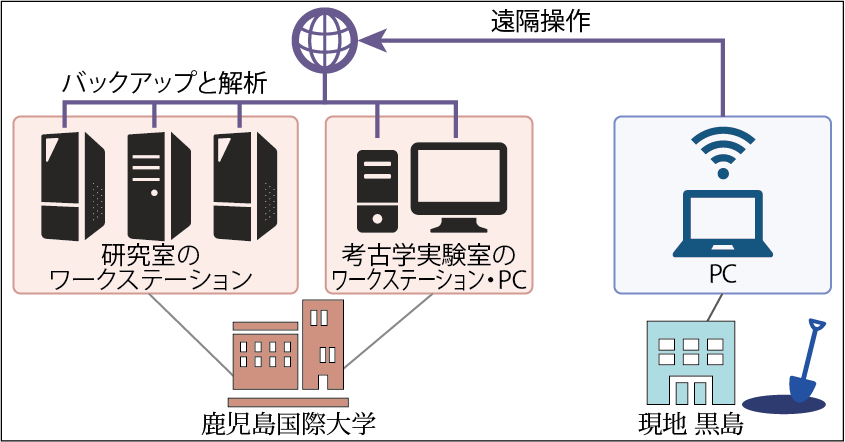

発掘調査中の作業

現場作業と並行した遠隔解析

この挑戦はまだ完成ではありません。理論的枠組みやワークフローは確立しつつありますが、さらに改良と深化が必要です。ただし、技術的課題の多くは解決可能です。この10年でも技術的制約は軽減されていますし、遺物の3Dデータの位置合わせなど人に依存する作業の自動化により、飛躍的に迅速化する日も遠くないでしょう。昨今の生成AIの発展スピードなどを考えると、ますます時代は進むはずです。

私たちに求められるのは、調査のあり方や考古学データの可能性を柔軟に考えることです。学術的価値の向上と社会的財産としての活用を両立させながら、未来志向の体系を構築する必要があります。報告書ではない新しい形の記録公開、データ流通の仕組み、市民参加型の考古学活動なども含む総合的な変革の一環としての「悉皆的3D発掘」の取り組みや、それと縁の深い「文化財DX」にご協力いただければ幸いです。

文化財は、今の私たちだけのものではありません。デジタルデータのオープン化は資源の民主化をもたらし、文化財の活用や価値の創造を専門家の独占や主導から解放します。これは、市民とともに考え遂行する共通課題として捉え直せます。非専門家にも様々な分野のプロフェッショナルが多く含まれます。専門家も非専門家も自由に文化財データにアクセスできる環境を整えることで、これまで気づけなかった新たな視点や活用可能性が生まれるでしょう。

そのためには、「一般市民だからこれくらいでよいだろう」ではなく、活用を生み出せる形での高品質のデータ公開・提供が不可欠です。文化財の活用は時代とともにリニューアルされる永続的な課題であり、その時々のニーズに柔軟に対応し続ける姿勢が求められます。そして、未来の研究者や市民が新たな発見をし、新しい価値を共に見出すことができる――そのような持続可能で開かれた記録を残すことが、文化財・考古資料を扱う私たちの責任なのではないでしょうか。

※以上は科研費「超・高密度三次元発掘記録法(悉皆的3D発掘)の開拓と展開を目指す実践的研究」(代表 中園聡 JP20K01100)および、「超・高密度三次元発掘記録法(悉皆的3D発掘)の開拓と洗練」(同 JP24K00148)に基づきます。

参考文献

平川ひろみ・中園 聡(2021)「遺跡発掘調査におけるパブリックアーケオロジーの実践―鹿児島県三島村黒島における地域住民と考古学―」『日本情報考古学会講演論文集』24:58-63.

平川ひろみ・太郎良真妃(2024)「遺跡発掘調査のフル3D記録」『月刊考古学ジャーナル』791:10-15.

中園 聡(2024)「3D考古学の新時代に想う」『月刊考古学ジャーナル』791:1.

中園 聡・平川ひろみ・太郎良真妃(2021)「3Dを終始多用した発掘調査―鹿児島県三島村黒島の調査から―」『日本情報考古学会講演論文集』24:30-35.

中園 聡・平川ひろみ・太郎良真妃(2022)「超・高密度三次元発掘(悉皆的3D発掘)の開拓」『月刊考古学ジャーナル』768:127-130.

中園 聡・太郎良真妃・平川ひろみ・遠矢大士(2022)「「悉皆的3D発掘」および「ペーパーレス発掘」の試みと検討―鹿児島県三島村黒島大里遺跡の調査の事例から―」『日本情報考古学会講演論文集』25:1-5.

太郎良真妃(2017)「ありふれた遺物の記録と応用:その実際と意義』『季刊考古学』特集 3D技術と考古学,140,pp.38-41.東京:雄山閣.

太郎良真妃・中園 聡(2021)「ありふれた遺物の三次元計測・記録の実践」『日本情報考古学会講演論文集』24:36-41.