高橋直崇(株式会社四門文化財)

DX(デジタル・トランスフォーメーション)についてはトランスフォーメーションに主眼があり、デジタルであるかアナログであるかはどうでも良いと思っている過激派です。

これを読んでいる皆様も、どちらかと言えばデジタル技術の進化で否応なしに進むトランスフォーメーションに巻き込まれている、巻き込まれそうだという人も多いのだと予想します。そういう皆様は、DXの理念や最新技術ではなく、DX以前と以後で実務上何がどのように変わっていくのかの方に関心・心配事があるのではないかと思います。そこで今回は現場の作業工程を考えるという例から仕事のやりかた・考え方そのものが思っているよりもあっさり変わって行くのだということを示してみます。

手書き図面を前提とした工程管理

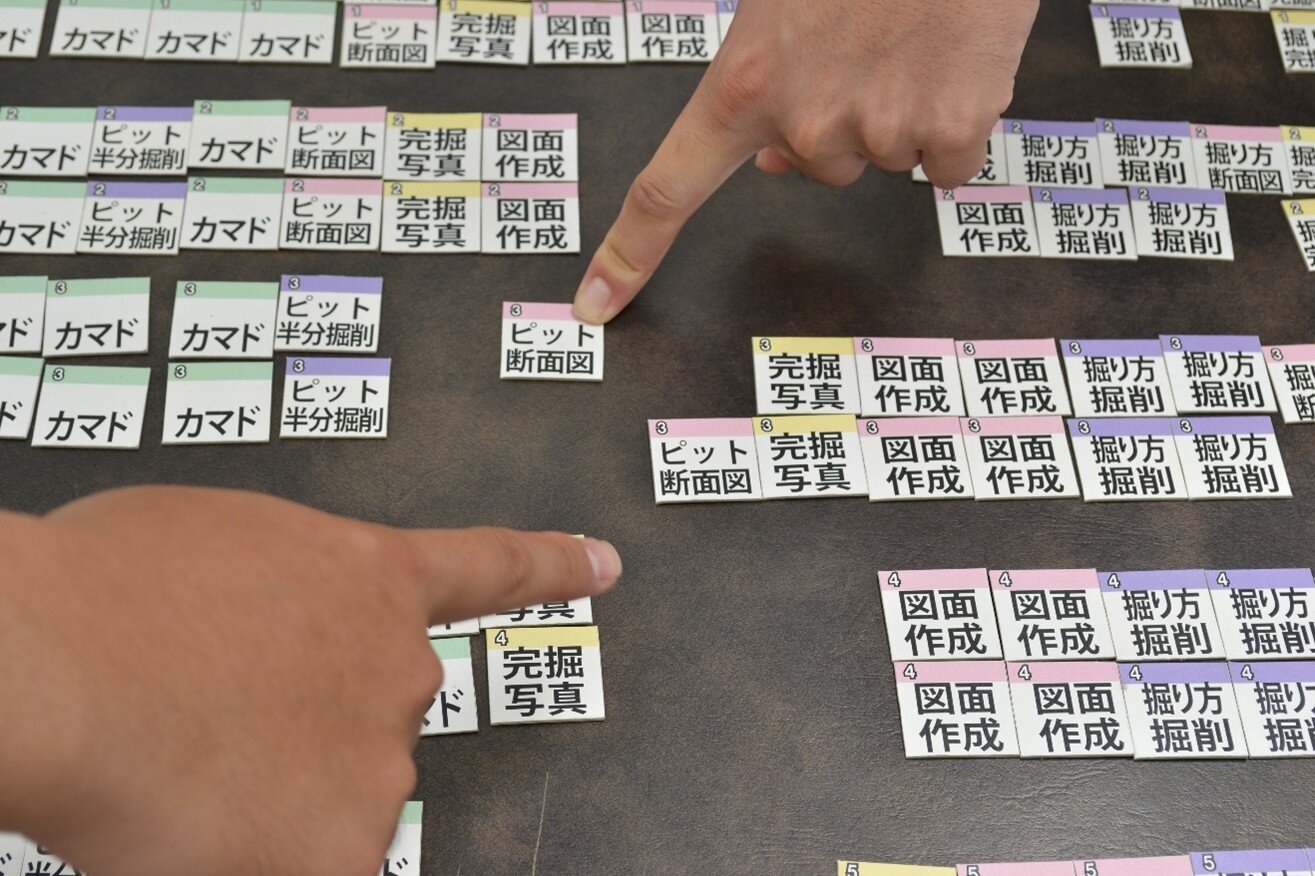

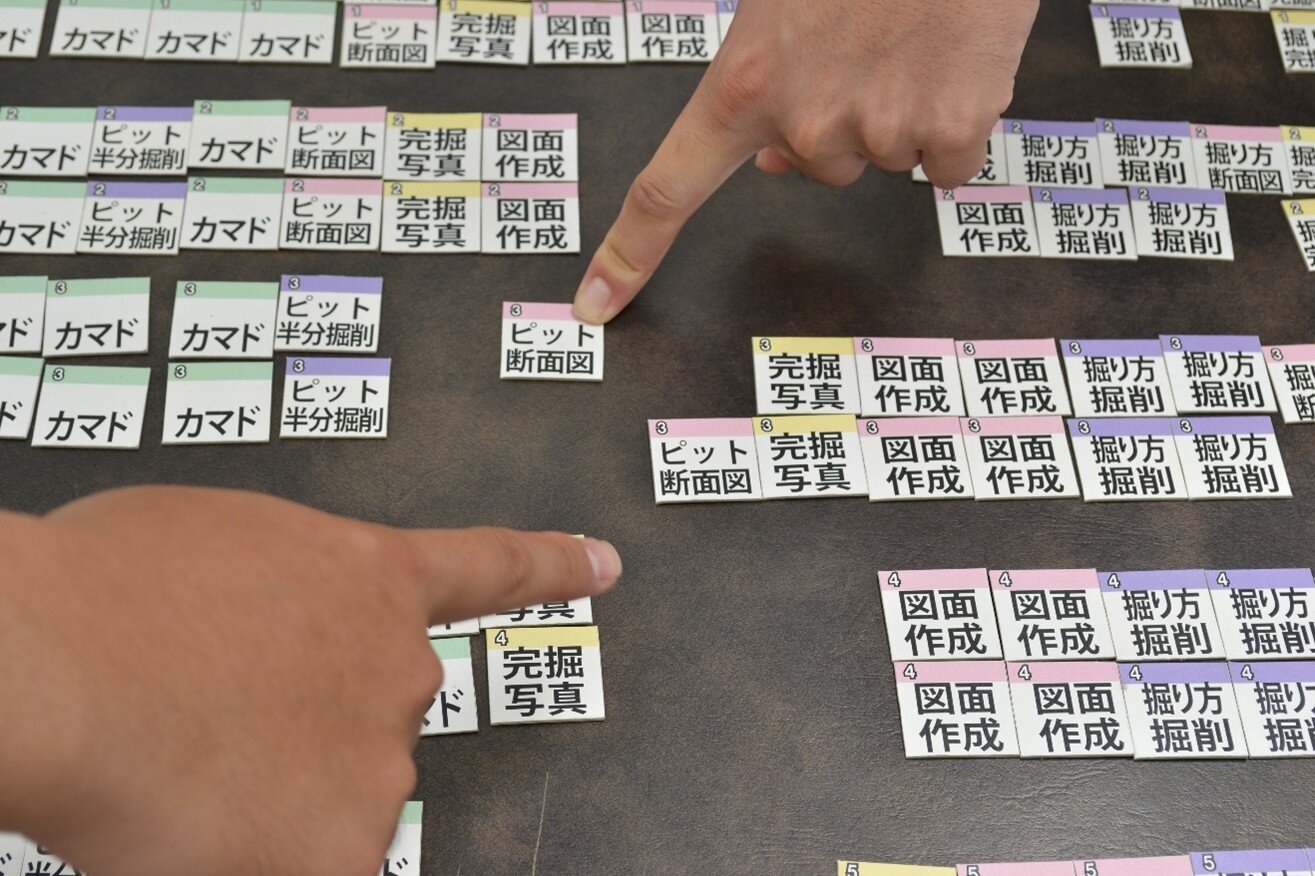

写真は、2012年に作成した遺跡の発掘調査パズルゲームです。

切り合わない竪穴住居跡5棟を1日あたり作業員さん最大10名、そのうち図面を描けるのは4名という条件で、最短何日で調査を終えられるかを問うゲームで、弊社の調査員育成カリキュラムのうち、初級の現場工程管理を学ぶための座学教材の一つです。

このパズルでは5棟同時に調査を進めてしまうと図面作成が同日に発生し、その日は図面を描ける4名以外が休みになってしまいます。一方で1棟でも調査を一旦止めると終了までの日数は延び、どちらにせよ工期は確実に長くなるという相反する条件にあります。その中で、図面を描ける作業員さんを上手く配置し、他の作業員さんの手をいかに余らせないかというところが肝になります。

このパズルの前提は、実際の発掘調査現場でも起こり得る、

①それぞれの作業には順番があり、一つの作業が終わるまで次の作業を開始できない

②工期は可能な限り圧縮したい、かつ現場終了予定日を早い段階で予見したい

(調査員や資機材の延べ日数を減らすことで実行費を減らしたい)

③作業員さんを現場の進捗に合わせてこちらの都合で勝手に増減させることは難しい

(今日は4人、明日は20人といった配置はできない)

④図面を早く正確に描けるスキルを持った作業員さんは有限である

といった現実の制約を反映したものです。

また、10名の作業員さんのうち図面を描ける人が一人増減したら現場は何日伸びるのか、短縮されるのかを考えます。

このような訓練を通して、各現場を担当する調査員がそれぞれの個別現場の最適解を把握する能力を磨きます。実務においてもどこかの現場で作業員不足等の緊急事態が発生した際に、社内のどの現場から応援を要請するのが全体としての最適解なのか等を調査員同士で議論するための基礎としています。当然、長期的に見れば図面を描ける作業員さんを育成して増やしていく、というのが工期短縮だけを考えれば会社としての最適解となります。

DX化以降の現場工程管理の課題

このパズルゲームを作成してから13年が経過し、現場での図面作成方法は長足の進歩を遂げました。写真測量や3D計測等の導入で必要な時間は分単位となり、パズルゲームの駒数からは消失、現場工期や作業員総数は2割程度圧縮されました(当然、図化作業に係る人件費は内業へ振り替える必要がありますが)。同時に、現場の作業員さんに要求される技能も掘削に特化しつつあります。

「図面作成等の特定スキルをもつ作業員さんを適正に配置することでの工期圧縮を図る」という、私世代の調査員が頭を悩ませながら習得してきた技能、そしてこのパズルゲームはもはや不要になりました。

「遺構の測量」と呼ばれるものが、測量技術の進化によって実は現場でのデータ取得と図化に分けられることが判明し、図化作業部分が内業化されたこれからの時代の工程管理は、外業と内業をいかに同時進行でスムーズに作業を流すか、というところに要点があります。現場発掘調査は今まででは考えられないほど迅速化し、現場完了段階では図化作業(=トレース)が間に合っていません。調査の完了を担保する遺構記録が取得できているかを調査者・事業者・担当行政職員が確認するための情報共有の手段もまた工程管理のツールとしてとても重要になってくると思います。

それとともに、従来からも課題であった新旧関係のある多数の遺構を実際にどれから掘っていくか、作業動線の確保を含めた掘削順序の検討が相対的に重要になってきました。

(さて、また新しいパズルゲームを作らなくては...)