野口 淳(日本文化財保護協会顧問・公立小松大学次世代考古学研究センター特任准教授)

文化財の記録としての図面

各種文化財の記録手段として図面化があります。対象の状態をあるがままに写し取る写真とは異なり、観察者の視点、解釈にもとづき特徴を要約して示されることが特徴です。図面の仕様や描画方法、注記(アノテーション)などは、対象となる文化財ごとに、それを扱う学問領域・専門分野により定められています。

同時に、対象や分野の違いを越えて、線画として示されるものがほとんどです。これは学術的な理由ではなく、印刷技術との関係によるものです。写真や、ハッチングや点描など複雑な描画を伴うスケッチは面的な画像となるため、原版の準備にも印刷にも手間がかかります。デジタルメディアが多用される現在でも、ベクターデータ化しやすい、または透明(アルファチャンネル)を利用するとデータサイズを軽くできるといった利点もあります。

一方で、本来は連続的な面で構成される対象を特徴線に置き換え表現するということは、情報量を削減するということでもあります。送信、表示、印刷のコストと、保持できる情報量は比例します。少ない情報でより多くを伝えるためには、一定の規則にもとづく抽象化(シンボル化)が重要となります。それが、対象や分野ごとに定められる仕様、描画と注記の方法ということになります。

メディア(伝達手段)としての図面

抽象化された図面は、規則を知っている限り、より簡便な表現からより多くの情報を得ることができます。逆に規則を知らないと読み取りは困難となり、何を伝えようとしているのか理解することができません。

例えば建築の現場では、パース図や3Dモデルよりも専門的な図面が好まれると言います。技術者、職人にとって、各種の設計図や意匠図はどこで何をすれば良いのかを知るために最適化された伝達手段です。一方で専門家ではない施主や購入希望者にとっては、完成状態がどのようになるのか全体像を把握できるパース図や3Dモデルが好まれます。誰に、何を伝えたいのかによって、図面の意義や価値が変わるのです。

要約と記号化による図面

ところで建築における設計図面や完成予想図は、まだ存在しない、これから作られるものを対象としています。その点で文化財の記録とはやや異なります。そこで、実在する対象の図面化について、地図を対象として考えてみましょう。

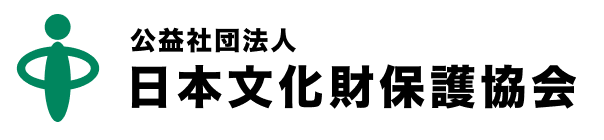

地図は、地球全体または特定のある範囲の状態を図面化したものです。地形、植生、農地や工業地帯などの土地利用状況、道路や建物などの構造物など、地上には多種多様なものがあります。航空写真はそれらを全て記録することができますが、訓練された視点と解析の手段・機具がなければ、様々な要素を認識することが困難です。また要素の大きさや形状によっては、縮尺により図示することが難しくなることもあります。そこで記号や描画法を定めて地図が作成(調整)されます。

建築図面も地図も、より多くの情報をもつ全体から、用途・目的に応じた特定の要素を取り出し、または強調することで、わかりやすくするものです。記号化という点で、文字・文章による記述・説明と通じるところがありますが、要素の位置と関係、構造が一目でわかるという点で、文章記述よりも空間情報を多く伝えることができるという利点を持っています。

図1 航空写真・標高データによる陰影図・地図(一般図)

デジタル化時代の図面の意義

ここまで見てきた図面の特質は、計測・記録や伝達、表示の手段がデジタル化しても変わりません。しかし全体を見ると図面の位置付け、意義は変わってきています。例えば建築の世界では、自由視点の3Dモデルが普及することで視点が固定されたパース図より多くの情報を、専門家以外に直感的に伝えることが可能になりました。オンライン化されたウェブ地図では、様々な主題図だけでなく、地図作成の原図となる航空写真・衛星画像も簡単に閲覧できるようになっています。

ここの図面の扱いは大きく変わらなくても、より多くの情報と選択肢の中から、目的に応じた形態の図面や画像を誰もが利用できるようになったのです。

それでは文化財の世界ではどうでしょうか? デジタル画像や3Dデータもウェブ上で公開、活用することが可能であるにもかかわらず、従来からの図面だけが提示されることがまだ多いのではないでしょうか? 要約され記号化された図面はわかりやすさ、伝えやすさの点で優れていますが、全ての情報を網羅することはできません。特定の形式の図面と、画像や3Dデータをあわせて提供することで、より多くの情報を伝達し、気づきと学びを深めることができるのではないでしょうか?

実際、地図作成における航空写真と同じように、図面作成のための原図としてデジタル画像や3Dデータを利用する事例が増えています。それにも関わらず、図面だけが公開されて残されるのは、手間とコストをかけた記録の多くを捨てることと同じです。

図2 縄文土器のオルソ画像・3Dデータによる陰影図・実測図

おわりに

要約や記号化を経た図面と、写真・画像や3Dデータはそれぞれ異なる特質を持ち、異なる用途・目的に利用可能なものです。その中で図面だけを提示し、記録として残すということは、デジタル化時代に適した選択肢なのでしょうか。文化財の「図面」についてあらためて考えてみるべきです。

本小文をまとめるにあたり、建築における図面・モデルについては、東京文化財研究所の浅田なつみさん、竹中工務店の林瑞樹さんにご教示いただきました。地図については、駒澤大学の瀬戸寿一さんにご教示いただきました。記して感謝いたします。

追記

本小文を書き上げたところで、生成AI(Gemini)を利用して画像を「図面」化する試みが相次いでSNS(X)に投稿されています。要約と記号化が、数値による基準または自然言語による条件指定で機械的・自動的に行われるようになると、図面の意義もまた変わっていくことでしょう。

図版出典

図1 国土地理院 地理院タイル全国最新写真(シームレス)、同陰影起伏図、同標準地図(ズームレベル14)、国土数値情報行政区域東京都(2024)、同河川データ東京都

図2 国分寺市教育委員会・国分寺市遺跡調査会2024『多喜窪遺跡調査報告書』 https://sitereports.nabunken.go.jp/139935